Años atrás, después de varias invitaciones desde la pastoral de académicos, fue tomando forma la propuesta de un proyecto que buscaba un diálogo fecundo entre arte y teología, entre teatro y teología bíblica. Luego de algunas reuniones con los participantes, el proyecto fue formulado. Su objetivo general era la creación de un texto dramático acerca de las diferencias y concordancias de los evangelios en diálogo con la teología bíblica. Ensayar el diálogo entre la dramaturgia y la teología en función de una creación artística que recoja el problema de la diversidad de los cuatro evangelios, con sus concordancias y contradicciones, es decir, la figura poliédrica de Jesús.

La primera pregunta que surgió giraba en torno a la cronología del trabajo. Las simples preguntas ¿por dónde partir?, ¿desde dónde comenzar? se volvieron cruciales, porque el orden de las tareas no era neutro en absoluto. La manera de ordenar el trabajo era decisiva. En palabras simples, había que evitar dos extremos: que la creación del texto dramático fuera el fruto de las ideas propias del dramaturgo, y que la teología llegara en un segundo lugar para «ajustar» algunas cosas, o bien, que la teología estableciera un programa, al servicio del cual, el dramaturgo debiera trabajar. Pero la novedad del proyecto radicaba en su carácter interdisciplinar: la dramaturgia debía dialogar con la teología bíblica, en este caso específico, con los estudios históricos sobre el origen de los evangelios. Había que evitar que una disciplina subordinara a la otra. Entonces, ¿cómo comenzar? ¡La opción fue darle la prioridad a Jesús! El impacto que Jesús produjo en sus discípulos, que es el punto de partida y el motivo de la narración de esta experiencia, es decir, de la redacción de los evangelios indicaba que, en este diálogo, la historia de Jesús debía tener la primera palabra; al menos, así lo proyectamos. Por otro lado, también era importante que el texto se ajustara a lo que podríamos considerar como un escrito dramático, para que pudiese ser interpretado por actores sobre el escenario, cada uno con sus propias características, de manera que los evangelistas se diferenciaran. De esta manera, el texto, una vez montado y transformado en acciones, tuviera el valor teatral que resulta atractivo para la audiencia.

Conocer al protagonista

El primer paso fue exponer ante los profesores de la escuela de Teatro los estudios científicos acerca del origen de los evangelios. La idea era aproximarse al impacto que Jesús provocó en sus oyentes y seguidores, y así ofrecer las bases para que la creación del texto dramático estuviese iluminada, desde el inicio, por los hallazgos científicos acerca de los evangelios. Este camino partía de la convicción de que «la realidad es superior a la idea», frase que inspira el presente concurso. Esta convicción indica que la verdad misma de los hechos es más interesante que nuestros prejuicios. Además, la puesta en escena del texto debía superar su mera lectura, pues el acto teatral no es sólo el texto, sino aquello que se transforma en la realidad del escenario: los hechos que ocurren sobre la escena son el presente de la acción dramática y estos cuatro evangelistas debían ser transformados en cuatro personajes concretos.

Este itinerario tenía, como es obvio, algunos riesgos. El principal era obstruir la autonomía propia de la creación artística. La utilización de la creación artística como un mero recurso pedagógico, es decir, como un soporte para transmitir un conjunto de ideas, implicaba una inaceptable subordinación del arte a la teología. La creación artística no puede ser vista como parte de una estrategia pastoral. El riesgo contrario consistía en darle a la subjetividad de los dramaturgos tal autonomía, que la obra perdiera la vinculación con el acontecimiento que la motivaba. Para evitar la sumisión de una disciplina por otra, tanto la dramaturgia como la teología debían estar al servicio del acontecimiento que desencadenó la composición de los evangelios, es decir, el impacto que Jesús provocó en quienes lo escucharon y siguieron. Este camino implicaba un desafío metodológico: delimitar las competencias de las disciplinas que participaban en el proyecto. Además, en este proceso, quedaron resonando varias preguntas acerca de cómo deben alimentarse mutuamente los saberes.

Convergencia de personajes

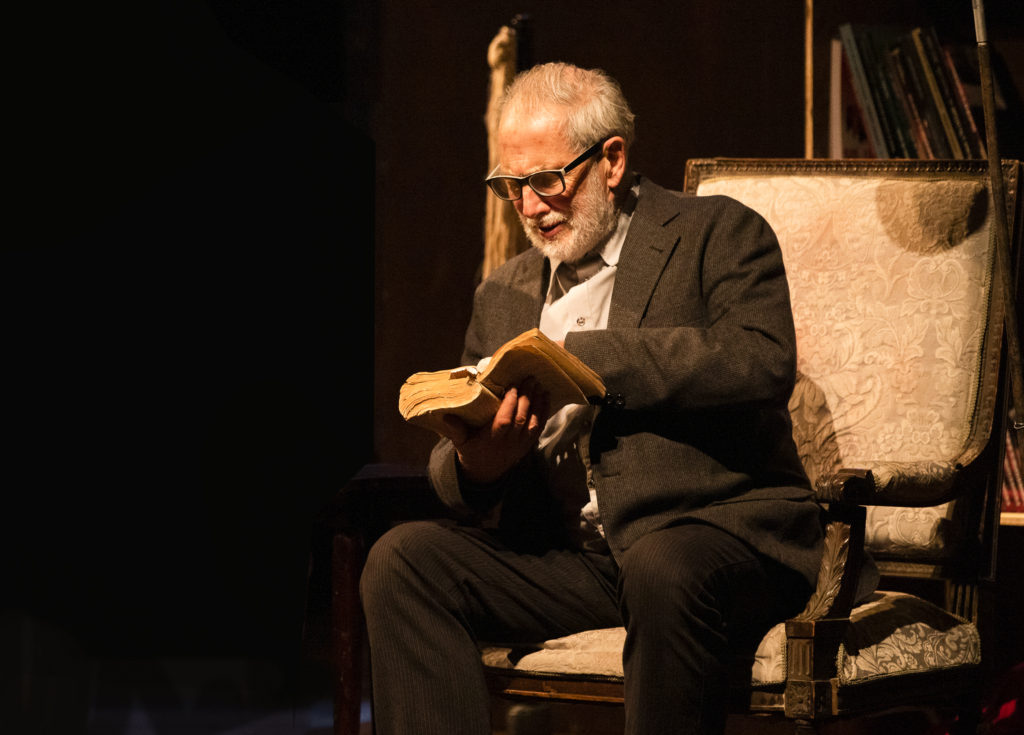

El primer paso fue la lectura y la discusión de una selección de artículos científicos sobre el impacto de Jesús en sus discípulos y la historia de la redacción de los evangelios. Después de discutir esta historia, se buscó identificar las características de cada uno de los evangelios y, por lo tanto, de los evangelistas. Es importante señalar que este proyecto se venía gestando en la imaginación de actor Héctor Noguera, Tito, hace algunos años. No partimos de cero. En ocasiones, mientras más se deja en barbecho una idea creativa, esta puede crecer y madurar con el paso del tiempo.

Con base en esta discusión fueron seleccionados dos nudos temáticos: el diálogo de cuatro personajes y la pluralidad del Jesús de los evangelios. Por siglos, los evangelios han sido leídos en la clave de la unidad. Desde los primeros siglos se intentó «armonizar» los evangelios, como si su diversidad fuera algo negativo. En el proyecto, siguiendo la tendencia de los estudios bíblicos modernos, se puso el énfasis en sus diferencias y contrastes.

Posteriormente, Noguera fue proponiendo un texto dramático, que era leído y discutido con el equipo. Se produjeron diálogos muy interesantes en estas reuniones. Junto al texto, Héctor fue insertando acciones concretas que conducían la acción sobre la escena. Así, los cuatro evangelistas se transformaban, poco a poco, en parroquianos que se juntaban en un presente incierto, pero a la vez muy concreto, en un bar cualquiera, que podría ser como las Lanzas de la plaza Ñuñoa y mientras afuera había una suerte de ambiente enrarecido, ellos pedían pan y el pescado del día, y comían mientras tomaban un vaso de vino. En una de las reuniones hizo su aparición la mujer de esta historia, lo hizo como camarera —María Magdalena—, que trajo la ruptura del equilibrio, que es esencial para el teatro. Trajo conflicto, contrapunto y provocación. Ese fue un momento de descubrimiento porque ella vino sin que nadie la llamara y se quedó aportando con mucha personalidad a la escena. Contamos, además, con la participación, en un encuentro, del profesor Santiago Guijarro, un destacado estudioso del Nuevo Testamento, que estaba en la UC gracias a otro concurso: «Fortalecimiento de Redes de Colaboración Académica Internacional». Este diálogo intentaba profundizar, interrogar, contrastar y comprender. La idea era respetar la autonomía creativa del dramaturgo que, a su vez, estaba abierta al trabajo colaborativo. Los resultados, por ahora, son un texto dramático de un encuentro de los cuatro evangelistas y María Magdalena, que aún está en proceso.

Aterrizar a Jesús

¿Qué hemos aprendido en este trabajo? El itinerario del proyecto estaba marcado por una dinámica lineal: los estudios científicos sobre los evangelios debían iluminar la creación de un texto dramático. El proyecto fue ideado sobre la base de una relación sólo de ida: desde la teología bíblica se transitaba a la dramaturgia. Sin embargo, la exposición y —sobre todo— la discusión de los estudios científicos y de los textos bíblicos nos mostraron que la relación debía ser de ida y vuelta. Para el estudioso de los evangelios —que estudia los textos leyendo en voz baja—, escuchar la lectura en voz alta de las escenas creadas por el dramaturgo, que estaban llenas de alusiones y citas bíblicas, permite iluminar una cuestión central de la historia de la configuración de las primeras narraciones cristianas.

También nos preguntamos cómo acercar los evangelios a la gente, a más gente. Este ejercicio de interpretación y creación realizado por Tito pone a los evangelios en un espacio accesible, se pregunta cuestiones importantes, pero lo hace desde una sensibilidad profunda que logra emocionar a quienes escuchan. Es la palabra de Dios, entendida y discutida, para ser compartida. La motivación de un hombre puede tocar a otro ser humano, porque nos ayuda a entender mejor, a aprender algo, a escuchar un secreto que es compartido.

Los cuatro evangelios primero fueron obras orales y, sólo en una segunda etapa, fueron puestos por escrito. Ahora bien, al fijarse por escrito, los textos no dejaban de ser orales. Poca gente sabía leer, y menos tenían acceso a los libros. Los primeros creyentes no leían los evangelios, sino que los escuchaban. ¿Cómo se leían estos escritos? ¿Seguían los textos o los desarrollaban con cierta libertad? ¿Qué autonomía tenía el lector? ¿Con qué entonación se leían las palabras de Jesús? Todas estas preguntas inciden en la manera con que la ciencia bíblica intenta comprender el fascinante proceso de la creación de los evangelios.

De estos diálogos entre teatro y teología también aprendimos que los mismos evangelios son obras dramáticas. No son un mero soporte narrativo para transmitir una determinada doctrina. Lo que quieren transmitir es la experiencia del impacto que Jesús provocó en ellos. En los evangelios hay diálogos, personajes que entran o salen de escena, a veces se escucha la voz del narrador, descripciones del paisaje y de los horarios, «la hora de la tarde», o «muy temprano en la mañana».

Finalmente, la lectura en alta voz siempre implica opciones. El modo de leer no es neutro, sino que depende de opciones interpretativas. La capacidad de Héctor Noguera para interpretar y diferenciar los textos fue siempre magistral, con una capacidad para convocar imágenes, cambiar el ritmo, pronunciar con particularidad las palabras, era conmovedor para quienes asistíamos a esas lecturas. Estábamos en un lugar de privilegio, a veces, nos emocionábamos hasta las lágrimas. El tono con que Tito leía las palabras de Jesús en la cruz no está escrito en el texto, sino que era una «interpretación», que otorga un determinado sentido a las palabras. Una lectura es siempre una interpretación. Tal como el intérprete estudia una partitura, el dramaturgo estudió los textos evangélicos para comprender su significado y sus insistencias. Por lo tanto, en este sentido, es posible afirmar que el largo y complejo proceso histórico de creación de los evangelios, aún hoy, está en curso, porque la meta de este proceso no es la palabra escrita, sino la palabra viva, que sale de la boca del intérprete y alcanza los oídos del auditorio. No es posible leer los evangelios —sobre todo en voz alta— sin interpretarlos. Con razón, un teólogo de los primeros siglos decía: El que lee a los profetas es, de algún modo, también un profeta.