Porque tanto amó Dios al mundo

que dio a su Hijo único,

para que todo el que crea en él no perezca,

sino que tenga vida eterna (Jn 3,16.).

La Real Academia Española, en la primera de las 14 acepciones que recoge para la palabra amor, lo define como: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”1. Esta descripción resulta acertada y preciosa. Lo que nos ocupa es algo que experimentamos fuertemente, que además pone de manifiesto nuestras limitaciones y que precisa la conexión con el otro, que puede ser una persona o incluso Dios, si creemos en Él.

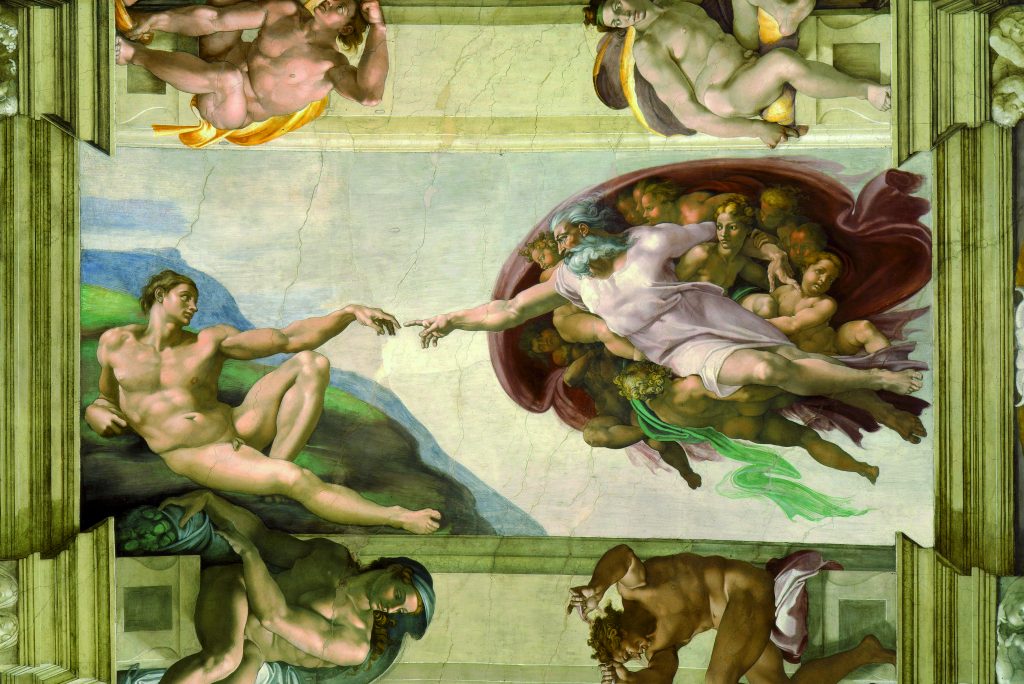

Para referirse a este concepto, los primeros textos bíblicos utilizan la palabra hebrea ahavah, cuya raíz es hav, que significa, “dar”, lo que denota, ya desde los inicios de la Sagrada Escritura, la donación propia necesaria para amar. La versión griega de la Biblia traduce esta expresión como ágape, desinteresado y honesto, voluntario e incondicional, que no juzga, sino que se entrega sin reservas, la forma helénica más contundente respecto a esta idea. No se utiliza el eros, pasional y físico, ni el filia, reservado para la amistad. San Jerónimo en su Vulgata2 traduce ágape con el latino caritas y no con el más genérico amore. En español solemos traducir la voz latina utilizada por este Padre de la Iglesia, tanto como caridad, entendida como actitud solidaria con el sufrimiento ajeno3, como con amor.

Lo que podemos deducir de lo anterior es que, al relacionar la trascendencia, la divinidad, con el sentimiento amoroso, llevamos esta realidad tan humana a su máxima expresión, alejada del mal uso que se le da comúnmente en nuestros días al hurtarla, denominando con ella cualquier otra cosa. Como afirma la Primera Carta del apóstol San Juan, y desarrolla con maestría Benedicto XVI, Dios es amor. La primera epístola joánica afirma que “el que no ama no ha conocido a Dios”4 y el pontífice alemán defiende que la realidad amante constituye el centro de la vida cristiana5.

Pues bien, este amor divino encuentra humanamente su mayor reflejo en la manera de amar que tiene una madre, —y también un padre—, por su hijo. Ese sentimiento, —que más que de corazón es de útero materno—, es profundo, de entraña y de entrega, —ilustrado perfectamente en la gestación o en la lactancia—, una estima al desconocido, pues unos padres no conocen aun a su vástago cuando nace, y al enemigo, ¡cuántas veces algunos hijos se vuelven “enemigos” momentáneos de sus progenitores! Y aun así se les continúa queriendo sin medida.

Pues bien, este amor divino encuentra humanamente su mayor reflejo en la manera de amar que tiene una madre, —y también un padre—, por su hijo.

Un querer que trasciende desde el momento en que se pone al otro, al hijo en el caso de los padres, por encima incluso del propio instinto de supervivencia, ¡en cuántas ocasiones hemos oído a unos padres decir con sinceridad aquello de “daría la vida por mis hijos”! Ese amor se halla también, como paso previo a la paternidad, en la auténtica entrega matrimonial, en la mutua donación de los esposos. Afecto incondicional, divino, que se ejemplifica en la propia Escritura con relatos como los del “Hijo pródigo” o el “Buen samaritano”, pero que, sin duda, alcanza su culmen en el sacrifico de Cristo en la cruz. Hasta Jesús de Nazaret, las personas amaban lo que era fácil amar, —la familia, el clan, la tribu, el reino—, pero no se amaba a los desconocidos ni mucho menos a los enemigos. Más esto cambió cuando el carpintero de Galilea afirmó aquello de “amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan” (Mt 5,44.). Esta es la revolución del amor y la compasión que comenzó con el rabí crucificado del Gólgota y que cambiaría la historia para siempre.

Esta redención amante nos muestra que el amor, —al igual que el humor—, nos salva, lo hace en la locura amorosa de un Dios que se entrega y también en los pequeños gestos de caridad cotidianos. Esto es lo que celebramos cada Semana Santa y cada Pascua de Resurrección; la salvación de nuestro Dios que se encarna, que vuelve a por nosotros haciéndose hombre y abriéndonos de par en par las puertas del cielo para siempre. La Semana Santa es la fiesta del sacrificio divino por amor verdadero. El Evangelio de Juan lo expresa magníficamente: “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1.). Este amor trascendente y divino, se hace humano, sufre y muere, pero también resucita y se hace arte y cultura cada primavera en las diversas partes del orbe.

En esta revolución cristiana se supera la primitiva ley de la venganza y la mosaica ley del talión, elevando la bella realidad de amar al supremo rango legal y moral: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos” (Jn 13,34-35.). Este es el mandato y el ejemplo del Maestro, que va desde el pesebre al Calvario. El teólogo suizo Hans Urs von Balthasar defendía que el amor de Dios es lo que realmente salva al mundo. En la kenosis, el “vaciarse” de Dios en Cristo, y en la entrega completa del Salvador, se revela el amar salvífico que redime al mundo. Jesús, al sacrificarse, toma sobre sí el sufrimiento y la separación del pecado para restaurar la comunión con Dios, lo que ofrece la posibilidad de salvación para el ser humano6.

En esta revolución cristiana se supera la primitiva ley de la venganza y la mosaica ley del talión, elevando la bella realidad de amar al supremo rango legal y moral: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos”

Esta verdad es la que muestra una abuela a su nieto al comprarle una palma para el Domingo de Ramos o un abuelo que narra a su nieta la escena de la samaritana. Es lo que reluce en los ojos de unos recién casados que acuden juntos a las celebraciones del Triduo Pascual. Es lo que late en el interior de un padre cuando, ante una imagen del crucificado, susurra al hijo que porta en sus brazos: “mira, el Señor”, o de una madre que consuela a su hija en la oscura madrugada del Viernes Santo. Es lo que produce ese duro sentimiento de indignidad ante tantos dones recibidos sin merecerlos ni agradecerlos lo suficiente. Es la mayor historia de amor revivida anualmente bajo la luna llena; la alegría permanente regalada por Dios en el sacrificio de su Hijo. Es, en fin y eternamente, el amor que salva.

Notas

- Real Academia Española. Amor. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed.), 2023. Recuperado de https://dle.rae.es/.

- San Jerónimo. Biblia Vulgata. Editio Typica, Vatican Press, 2007.

- Real Academia Española. Caridad. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed.), 2023. Recuperado de https://dle.rae.es/.

- 1Jn 4,8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

- Benedicto XVI, carta encíclica Deus Caritas Est, Roma, 25 de diciembre de 2005.

- Hans Urs von Balthasar, Teodramática I: El drama de la salvación, Ediciones Encuentro, Año p. 177.