En contextos que, a nivel social y espacial, atraviesan fuertes transformaciones que amenazan la cohesión social, las iniciativas ciudadanas protagonizadas por niños, niñas y adolescentes pueden fomentar el cuidado del entorno que habitamos y reforzar las relaciones comunitarias, como lo exploramos en el emblemático barrio Yungay de Santiago.

Cuidado por y para la comunidad

¿Qué valor podría inspirar el cuidado de barrios donde la conservación del patrimonio, la migración, el desarrollo inmobiliario y la criminalidad tensionan su identidad? ¿Pueden los jóvenes —niños, niñas y adolescentes (NNA)— asumir un rol activo en la construcción de ese valor y movilizarse para proteger el lugar que habitan? Esas preguntas dieron origen a nuestro proyecto1.

Planteamos que la fraternidad es un principio de acción social capaz de transformar realidades, especialmente en contextos vulnerados social y espacialmente. Con esta convicción, investigamos cómo las iniciativas ciudadanas pueden fomentar el reconocimiento mutuo entre habitantes y fortalecer la cohesión social. Para ello, elegimos el barrio Yungay de Santiago, donde impulsamos microproyectos comunitarios liderados por NNA, evaluando su impacto en el sentido de pertenencia y en los vínculos vecinales antes y después de la intervención.

La decisión de trabajar la fraternidad como categoría política no surgió de un ejercicio teórico, sino del diálogo con la junta de vecinos del barrio, que expresó la necesidad de reconectar a los jóvenes con e patrimonio barrial. Yungay, de identidad patrimonial reconocida y declarado “zona típica” en 2009, enfrenta hoy riesgos socionaturales2, presión del desarrollo inmobiliario, llegada de presencia de redes de narcotráfico y las deficientes condiciones de habitabilidad. Estas condiciones afectan especialmente a los NNA, aumentando su exposición a entornos delictivos. Frente a ello, se propuso vincular el patrimonio y la historia del barrio con las nuevas generaciones, fomentando una visión positiva del territorio que favorezca la participación cívica3. El contacto y la cooperación entre jóvenes de orígenes diversos fortalecen la inclusión, la pertenencia y el compromiso comunitario4.

En este sentido, la fraternidad se revela esencial para cuidar nuestra casa común, pues “el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables”5. Las iniciativas que abordan problemas de interés público no solo mejoran el entorno físico, sino que refuerzan los lazos comunitarios. Una percepción positiva del barrio y un sólido sentido de pertenencia son motores de la participación ciudadana, y la fraternidad los alimenta al reconocerse como iguales y cercanos6.

El compromiso de los ciudadanos con sus comunidades requiere un reconocimiento mutuo, recíproco y dinámico, que permita a cada miembro sentirse parte de una comunidad fraterna. Este vínculo amplifique la identidad individual y favorece “un sentido de pertenencia que promueve el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida”7.

Trabajando en escuelas desde la fraternidad

En el proyecto “Ciudadanía para la fraternidad”, trabajamos con estudiantes de dos escuelas del barrio Yungay, a quienes propusimos la elaboración incremental de microproyectos al servicio del entorno escolar. Colaboramos con dos escuelas públicas: el liceo Miguel de Cervantes y Saavedra y la escuela República de Panamá, involucrando a 98 estudiantes distribuidos en tres cursos —6°, 7° y 8° básico—. Cabe destacar que solo un tercio de los participantes residía en el barrio. Aplicamos las herramientas adquiridas en proyectos previos, con intervenciones enfocadas a promover el sentido social en el contexto escolar8, junto con metodologías de enseñanza basadas en trabajo en terreno9.

Con los estudiantes, nos acercamos gradualmente a sus modos de percibir y habitar el barrio Yungay. A través de grupos focales, preguntamos por sus percepciones acerca del barrio; mapeamos con ellos las formas de patrimonio material e inmaterial que reconocían; realizamos un análisis participativo de los principales problemas detectados y llegamos a la elaboración de microproyectos de valorización del patrimonio cultural a través de la participación ciudadana. También, medimos el impacto que la colaboración en el proyecto genera en la cohesión social, y la disposición del grupo a participar, realizando una encuesta antes y después de su implementación. Si bien la cantidad de participantes y el tiempo de desarrollo no permiten evaluar efectos a largo plazo, sí permiten la realización de una intervención piloto, donde los proyectos para promover el sentido social de los NNA adquieren una clara dimensión urbana y se vinculan con el entorno barrial.

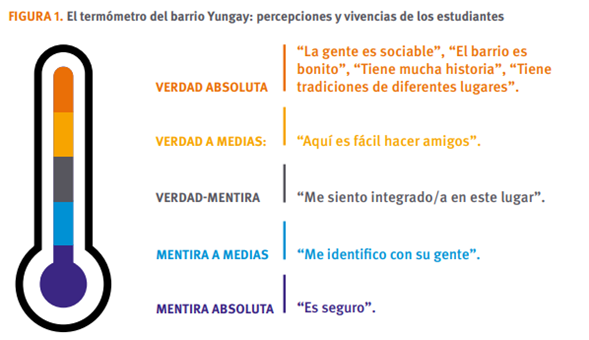

El trabajo se estructuró en cuatro etapas. Empezamos con una actividad dedicada a identificar las visiones, percepciones y vivencias de los NNA acerca del barrio. Preguntamos cuánto se identifican con el barrio en el que viven y/o estudian, cuáles son las relaciones que establecen con otras personas del barrio, y cómo perciben los espacios del entorno. Trabajamos con un termómetro de la verdad (figura 1), actividad en la que se presentan algunas afirmaciones y los participantes deben decidir colectivamente qué tan de acuerdo están con ellas. En los tres cursos los resultados son clarísimos: los estudiantes reconocen el patrimonio material e inmaterial del barrio —incluyendo nuevas tradiciones, que vienen de otros países—, apreciando los espacios barriales y su comunidad. Sin embargo, sentirse parte del lugar es más complejo: la afirmación sobre la sensación de integración es la más debatida, mientras que no hay una clara identificación con la gente del barrio. En cambio, todos consideran a Yungay como un barrio no seguro.

«Un barrio fraterno, capaz de movilizar a sus habitantes, incluidos los más jóvenes, se sostiene también en la esperanza».

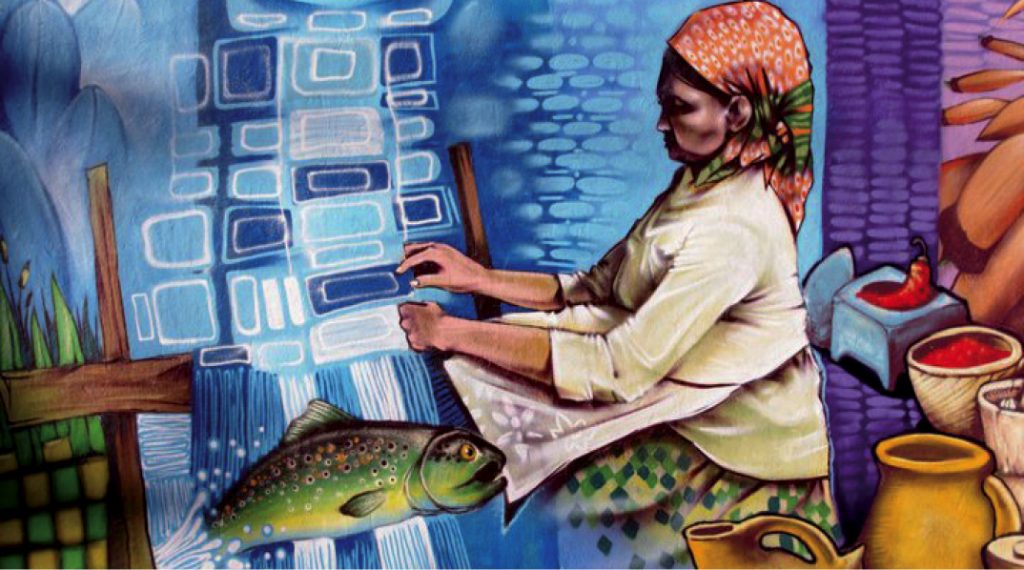

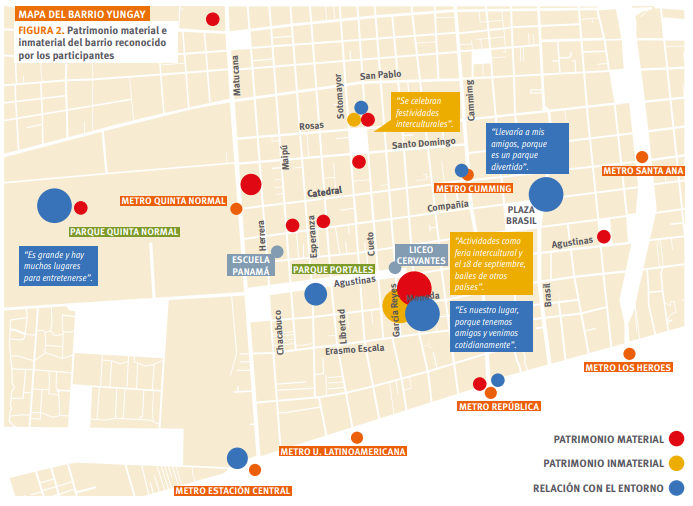

En la segunda etapa, realizamos un mapeo del patrimonio material e inmaterial identificado y valorado por los participantes. En el ámbito material, incluyeron edificios y espacios públicos; en el inmaterial, celebraciones, actividades culturales y tradiciones vinculadas a comunidades migrantes. Los mapas elaborados por los tres cursos (figura 2) destacaron ciertos lugares emblemáticos: la Quinta Normal, con sus múltiples opciones de recreación; la plaza Brasil, concebida desde sus inicios como espacio para niños y niñas; y la plaza Yungay, núcleo del barrio y escenario de numerosas festividades interculturales. En la representación mental de los participantes, la comuna se extiende hasta la Alameda y el río Mapocho, incorporando espacios cotidianos como estaciones de Metro y zonas de esparcimiento como el Parque de los Reyes. También surgieron hitos inesperados, como un supermercado recordado por haber sido incendiado y reconstruido, un ejemplo de cómo los estudiantes incorporan a su memoria barrial los acontecimientos de los que han sido testigos.

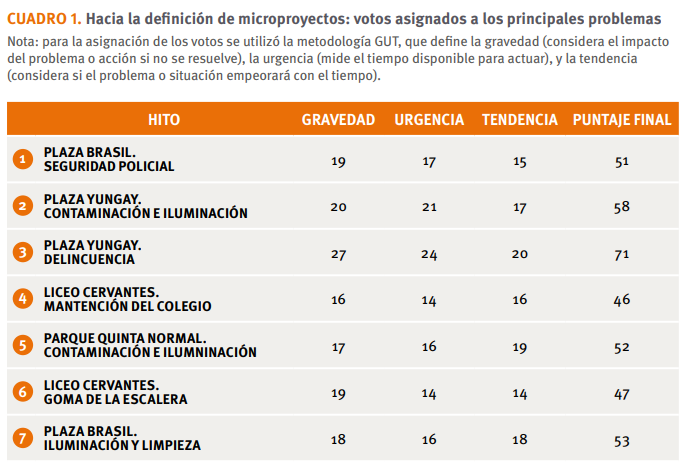

En las siguientes etapas, los participantes se enfocaron en el mapeo e identificaron elementos a intervenir para rescatar o poner en valor el patrimonio material e inmaterial del barrio. Para los lugares más importantes, se identificó la gravedad de la situación observada, la urgencia de abordarla y la tendencia del fenómeno (cuadro 1). Es aquí donde la mirada de los participantes se dirigió a los espacios públicos del barrio y a temas de seguridad, donde la plaza Yungay destaca por la presencia de actividades delictivas. Por esto, los microproyectos desarrollados se enfocan en medidas que aumenten la vigilancia en estos lugares. Por ejemplo, un grupo de estudiantes decidió dirigirles una carta a las autoridades municipales, solicitando una mayor presencia en la plaza. Es importante destacar que los participantes saben distinguir los diferentes grupos que ocupan el espacio público, asociando la inseguridad a actividades delictivas específicas, localizadas en lugares y momentos concretos.

El proyecto evidenció un impacto positivo en las actitudes de los NNA hacia los demás y la participación ciudadana. La encuesta aplicada antes y después de la intervención mostró mejoras en empatía —“Me conecto con el estado de ánimo de quien sufre”, “Intuyo el malestar de mis amigos”—, disposición a ayudar —“Ayudo a mis compañeros”, “Actúo rápidamente para evitar dificultades ajenas”— y compromiso cívico —“Organizarse en grupos contribuye a resolver problemas del colegio”, “Me interesa debatir sobre temas escolares”—. Aunque estos avances requieren seguimiento y apoyo continuo, reflejan un cambio inicial alentador.

Fomentando ciudadanía para la fraternidad en los más jóvenes

Los participantes valoraron el patrimonio barrial, presente tanto en los lugares emblemáticos como espacios cotidianos, y reconocieron el rol de las escuelas como anclaje fundamental al territorio. Si bien destacaron la facilidad para generar vínculos, también reportaron un sentido de pertenencia limitado en integración e identificación. También identificaron la seguridad como una preocupación clave, asociada a lugares y prácticas específicas que dificultan la convivencia.

Un barrio fraterno, capaz de movilizar a sus habitantes, incluidos los más jóvenes, se sostiene también en la esperanza. Como recuerda el filósofo Byung-Chul Han, esta no es mero optimismo, “supone un movimiento de búsqueda [y] no se queda en lo sido ni en lo que ya es. Pone rumbo a lo que aún está por nacer”10. Convertida en acción, la esperanza impulsa a trabajar por un mundo más luminoso y humano.

La experiencia, aunque acotada, mostró el potencial de incorporar la educación patrimonial y la fraternidad a los círculos escolares para fortalecer la pertenencia, la memoria y la colaboración comunitaria. Más que recoger opiniones de los NNA, se requiere darles espacio real para contribuir a construir barrios más fraternos.

Notas

- Proyecto financiado por el XIX Concurso de Investigación y Creación para Académicos, organizado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Palazzi, Nuria Chiara, et al. (2024). On the Role of Planning Policies in the Seismic Vulnerability of Historic Urban Areas: Evidence from Santiago, Chile. Bulletin of Earthquake Engineering 22(11), 5891-5916.

- Vecchio, G., Huerta-Olivares, C. y Luengo Kanacri, P. (2021). Habitar, pertenecer y participar: la relación entre barrio y participación ciudadana en Santiago de Chile. Bitácora Urbano Territorial 31(1), 83-97.

- Luengo Kanacri, P. et al. (2014). Trajectories of Prosocial Behavior from Adolescence to Early Adulthood: Associations with Personality Change. Journal of Adolescence 37(5), 701-713.

- Francisco (2 de febrero de 2020). Exhortación apostólica Querida Amazonia.

- Kim, M. y Cho, M. (2019). Examining the Role of Sense of Community: Linking Local Government Public Relationships and Community-Building. Public Relations Review 45(2), 297-306.

- Luengo Kanacri, P. (2020). Fraternidad y dignidad. Humanitas 95, 548-553.

- Proyectos Fondecyt #1160151 «Promover la participación cívica y el comportamiento prosocial: evidencias empíricas desde la intervención en contextos escolares» y #1191692 «Desde los comportamientos prosociales a la cohesión social: mecanismos y procesos de un modelo de promoción de ciudadanía para la diversidad».

- Vecchio, G. y Matus Madrid. C. (2023). Memorias, ciudad y planificación: una exploración urbana de Santiago a cincuenta años del Golpe Militar. Revista Planeo 57.

- Han, B.-C. (2024). El espíritu de la esperanza. Barcelona: Herder.